你能想象吗?未来衣服和背包也可发电

长沙晚报全媒体记者 徐运源

创新名片

高性能有机光伏受体材料(A-DA'D-A型)

中南大学邹应萍教授团队通过不同于前人的分子设计策略,合成了一系列具有自主知识产权的A-DA'D-A结构的Y系列受体光伏材料。使用此材料将有机太阳能电池的光电转换效率从12%~14%提升到超过20%,6次刷新世界权威认证纪录,目前仍处于世界领跑地位。

由4块几平方厘米的薄膜组合而成的有机太阳能电池,在室内对着灯光一照,电线的另一头,手机马上就能充上电,风扇立刻就能转起来。这是记者近日在中南大学有机太阳能材料宏量制备实验室看到的一幕。支撑起这神奇一幕的关键,是邹应萍教授团队二十年如一日,自主开发的高性能有机光伏受体材料。

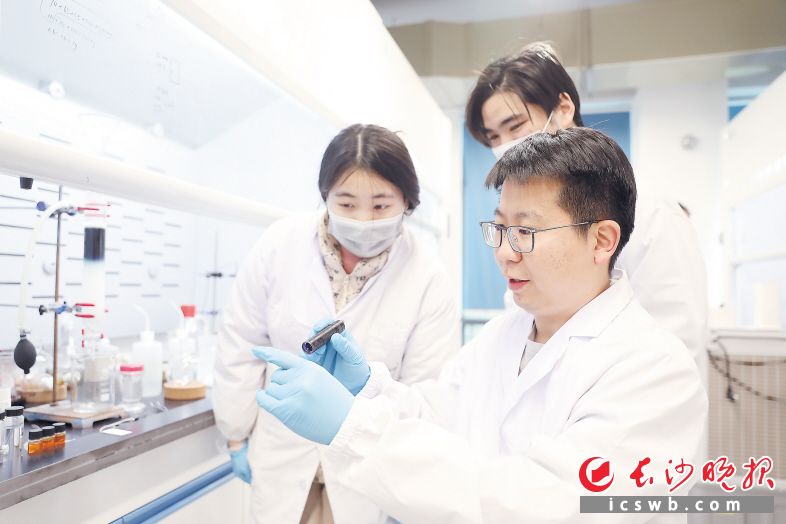

采访当天,团队核心成员、全程参与成果研发的中南大学博导袁俊正和同事,在实验室忙着制备材料。“我们实现了材料的公斤级量产,未来两三年有望产业化。”他告诉记者。届时,这一小小的不起眼的有机太阳能薄膜电池,可以贴在衣服、背包和手机壳上,随身携带随时随地发电充电。而这只是广阔应用场景中的一部分。

中南大学邹应萍教授团队核心成员、博导袁俊等查看实验结果。长沙晚报全媒体记者 陈卓 摄

创新成果亮相世界“最佳电池效率”图

邹应萍教授在读书期间,就专注于寻找有机太阳能电池材料的“钥匙”。2008年,从中国科学院化学研究所博士毕业后,进入中南大学任教,2014年破格晋升为教授。其间,她在加拿大拉瓦尔大学和美国斯坦福大学做过博士后研究和访问研究。

为何选择研究有机太阳能电池?邹应萍表示,主要因为兴趣和责任。研究刚开始时,感觉光电世界很神奇,深入进去后责任占了更大比重。“能源短缺会影响经济发展与社会进步,而太阳能电池属于可再生能源,做得好,可以缓解能源危机,保护环境并造福全人类。”她说。

彼时,市场上的产业应用以由硅制造的无机太阳能电池为主打,光电转换效率可达17%~25%(极限为33%)。但它同时也存在一些问题,比如硅的制造要消耗大量能源、带来环境污染;硅材料硬脆,难以实现半透明和柔性加工等。有机太阳能电池因具有截然相反的特性,比如柔性、轻便、可制成半透明器件及可大面积卷对卷印刷等,从而成为新的研究热点。但它也有痛点,最主要的就是光电转换效率低,只有5%左右,离产业化目标还有很大一段距离。

瞄准痛点,邹应萍带领团队潜心科研。由于从事的研究方向一开始并不是学校的主流方向,平台和资源受限,失败成为家常便饭。“失败了,我和大家一样,也会痛苦。但是痛苦之后我会很快振作起来,去想失败的原因,去想解决方案。”事后回想,邹应萍如是说。

2019年,历经11年的苦心研究和反复试验,邹应萍团队终于研发出新分子构型有机光伏材料,与华南理工大学吴宏滨团队合作实现了15.6%的单结有机太阳能电池NREL(美国国家可再生能源实验室)权威认证记录效率,并收录在NREL“最佳电池效率”图中。

此后几年,团队不断创新优化,基于该系列的光伏材料6次打破该领域世界纪录,目前单结有机太阳能电池的光电转化效率超过了20%。2024年,该成果获得湖南省自然科学奖一等奖。

未来有望替代无机太阳能电池

光电转换效率提升,意味着发电效率提升。有机太阳能电池的效率是如何实现突破的?

袁俊介绍,奥秘就在于团队设计合成了首个A-DA'D-A型小分子受体,在此基础上发展的高性能受体光伏材料Y6,将吸光光谱扩宽了近三分之一,光的利用效率提升,带动整体光电转换效率提升。

这种提升具有突破性意义。要知道,有机太阳能电池发明之初的光电转换效率只有3%~5%,经过全世界科学家和广大科研人员的10年努力,到2014年这一指标停留在14%左右,此后多年没有变动。直到邹应萍团队的科研成果问世,该指标才又开始了攀升。

这一光伏受体材料设计思路被国内外200余个研究组采用。在高效有机太阳能电池光伏材料上,邹应萍团队收获了20余件核心专利。

谈到有机太阳能电池的优势,袁俊告诉记者,团队制备的电池只有一根头发丝的厚度;用到无机晶硅太阳能电池材料的1/2000,就能达到一样的发电效果。制备成本低廉,加之电池中不含有害的金属元素,是典型的绿色新型电池。

一组对比数据更为直观:无机晶硅太阳能电池每平方米重20千克至30千克,加工温度1500摄氏度,较脆不能卷;有机太阳能电池每平方米重0.5千克,室温下即可加工,可以卷起来随身携带。

有机太阳能电池具备诸多特性,其光电转换效率接近商业化应用的无机太阳能电池,展现出了广阔的应用前景。

比如有机光伏温室大棚,可为智能大棚供电(照明、除湿和自动灌溉等)且不妨碍植物的光合作用。此外轻、薄、可弯曲特点可将薄膜伸展和收卷,以适应季节和天气条件。

比如可实现发电和隔热双重功能的建筑光伏玻璃,以及可穿戴电子装备、太阳能汽车、太阳能帆船、太阳能飞机、户外充电板等。

“我们正在联合长沙新能源创新研究院,加快推进成果落地转化进程。”袁俊说,团队搭建了大面积光伏板建造实验室,在高宽幅涂布和印刷工艺上突破,以求实现50~100平方厘米面积的柔性电池板小规模量产,进一步降低成本,未来有望实现无机太阳能电池替代。

【来源:长沙晚报网】